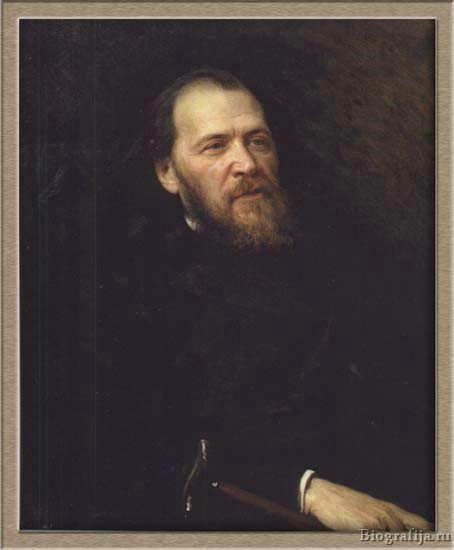

Полонский Яков Петрович

— один из главных русских поэтов послепушкинской эпохи; род. 6 декабря 1820 г. в Рязани, сын чиновника; учился в местной гимназии, потом в Московском унив., где его товарищами были Фет и С. М. Соловьев.

— один из главных русских поэтов послепушкинской эпохи; род. 6 декабря 1820 г. в Рязани, сын чиновника; учился в местной гимназии, потом в Московском унив., где его товарищами были Фет и С. М. Соловьев.

По окончании курса П. в качестве домашнего учителя провел несколько лет на Кавказе (1846—52), где был помощником ред. "Закавказ. вестн." и за границею.

В 1857 г. женился, но скоро овдовел; во второй раз 1866 г. женился на Жозефине Антоновне Рюльман (скульптор-любительница, известная, между прочим, бюстом Тургенева, поставленным в Одессе).

По возвращении в Россию он долго служил цензором в Комитете иностранной цензуры; с 1896 г. состоит членом совета Главного управления по делам печати. — В совокупности стихотворений П. нет той полной гармонии между вдохновением и размышлением и того убеждения в живой действительности и превосходстве поэтической истины сравнительно с мертвящей рефлексией, какими отличаются, напр., Гете, Пушкин, Тютчев.

П. был очень впечатлителен и к тем движениям новейшей мысли, которые имели антипоэтический характер: во многих его стихотворениях преобладает прозаичность и рассудочность; но там, где он отдается чистому вдохновению, мы находим у него образцы сильной и своеобразной поэзии.

Типичные стихотворения П. имеют ту отличительную черту, что самый процесс вдохновения — переход или порыв из обычной материальной и житейской среды в область поэтической истины — остается ощутительным.

Обыкновенно в поэтических произведениях дается готовый результат вдохновения, а не самый подъем его, остающийся скрытым, тогда как у П. он чувствуется иногда в самом звуке его стихов, например: То не ветер — вздох Авроры Всколыхнул морской туман... В одном из первых по времени стихотворений П. как будто заранее очерчены область и характер его поэзии: Уже над ельником из-за вершин колючих Сияло золото вечерних облаков, Когда я рвал веслом густую сеть плавучих Болотных трав и водяных цветов.

От праздной клеветы и злобы черни светской В тот вечер наконец мы были далеко.

И смело ты могла с доверчивостью детской Себя высказывать свободно и легко. И голос твой пророческий был сладок, Так много в нем дрожало тайных слез. И мне пленительным казался беспорядок Одежды траурной и светло-русых кос. Но грудь моя тоской невольною сжималась, Я в глубину глядел, где тысячи корней Болотных трав невидимо сплеталось, Подобно тысяче живых зеленых змей. И мир иной мелькал передо мною, Не тот прекрасный мир, в котором ты жила... И жизнь казалась мне суровой глубиною С поверхностью, которая светла. "Пленительным беспорядком" отличаются произведения П.; есть в них и "траур" по мирскому злу и горю, но голова его музы сияет отражением небесного света; в ее голосе смешиваются тайные слезы переживаемого горя с пророческою сладостью лучших надежд; чувствительная — быть может, даже слишком — к суете и злобе житейской, она стремится уйти от них "за колючие вершины земли" "в золотые облака" и там "высказывается свободно и легко, с доверчивостью детской". Исходя из противоположности между тем прекрасным и светлым миром, где живет его муза, и той "суровой глубиной" действительной жизни, где сплетаются болотные растения зла своими "змеиными корнями", П. не остается (подобно Фету) при этом дуализме; не отворачиваясь безнадежно от темной действительности, не уходя всецело в мир чисто поэтических ощущений и созерцаний, он находит примирение между этими двумя областями в той идее, которая уже давно носилась в воздухе, но вдохновляла более мыслителей и общественных деятелей, нежели поэтов.

У П. в самое художественное его настроение входит эта идея совершенствования, или прогресса.

Хотя он не видит в истории тех определенных положительных идеалов (христианского царства), в которые верил Тютчев, но она не есть для него, как для шопенгауэрианца Фета, только "торжище развратной толпы", "буйной от хмеля преступлений": он слышит в ней "глагол, в пустыне вопиющий, неумолкаемо зовущий: о подними свое чело... чтоб жизнь была тебе понятна, или вперед и невозвратно... туда, где впереди так много сокровищ спрятано у Бога". Та безмятежно блаженная красота, которая открывается поэтическому созерцанию природы, должна будет открыться и в жизни человечества, как конец ее борьбе и тревогам; "верь знаменованью — нет конца стремленью, есть конец страданью!" Бодрое чувство упования на лучшую будущность внушается П. не одними "знамениями" природы, но и историческими переменами (напр. стих. "На корабле", напис. в 1856 г.). Надежды на спасение "родного корабля" поэт не отделяет от веры в общее всемирное благо. Широкий дух всечеловечности, исключающей национальную вражду, свойствен более или менее всем истинным поэтам; из русских он всех решительнее и сознательнее выражается, после А. Толстого, у П., особенно в двух стихотворениях, посвященных Шиллеру (1859 г.) и Шекспиру (1864 г.). Не примыкая к радикальным общественным движениям своего времени, П. относился к ним с сердечною гуманностью, особенно к жертвам искреннего увлечения (напр. стих. "Что она мне — не сестра, не любовница"). Вообще, храня лучшие заветы Пушкина, П."пробуждал лирой добрые чувства" и "милость к падшим призывал". — В ранние годы надежды поэта на лучшую будущность для человечества были связаны с его юношескою безотчетной верой во всемогущество науки: Царство науки не знает предела, Всюду следы ее вечных побед — Разума слово и дело, Сила и свет. ....................................... Миру как новое солнце сияет Светоч науки, и только при нем Муза чело украшает Свежим венком.

Но скоро поэт отказался от культа науки, познающей то, что бывает, а не творящей то, что должно быть; его муза внушила ему, что "мир с могущественной ложью и с бессильною любовью" может быть перерожден лишь "иною, вдохновляющей силой" — силой нравственного труда при вере "в Божий суд, или в Мессию": С той поры, мужая сердцем, Постигать я стал, о Муза Что с тобой без этой веры Нет законного союза. Вместе с тем П. решительнее прежнего высказывает убеждение, что настоящий источник поэзии есть объективная красота, в которой "сияет Бог" (стих. "Царь-Девица"). Лучшие и наиболее типичные из небольших стихотворений П. ("Зимний путь", "Качка в бурю", "Колокольчик", "Возвращение с Кавказа", "Пришли и стали тени ночи", "Мой костер в тумане светит", "Ночью в колыбель младенца" и др.) отличаются не столько идейным содержанием, сколько силою непосредственного задушевного лиризма.

Индивидуальную особенность этого лиризма нельзя определить в понятиях; можно указать только некоторые общие признаки, каковы (кроме упомянутого в начале) соединение изящных образов и звуков с самыми реальными представлениями, затем смелая простота выражений, наконец — передача полусонных, сумеречных, слегка бредовых ощущений.

В более крупных произведениях П. (за исключением безупречного во всех отношениях "Кузнечика-музыканта") очень слаба архитектура: некоторые из его поэм не достроены, другие загромождены пристройками и надстройками.

Пластичности также сравнительно мало в его произведениях.

Зато в сильной степени обладают они свойствами музыкальности и живописности, последнею — особенно в картинах кавказской жизни (прошлой и настоящей), которые у П. гораздо ярче и живее, чем у Пушкина и Лермонтова.

Помимо исторических и описательных картин, и собственно лирические стихотворения, вдохновленные Кавказом насыщены у П. настоящими местными красками (напр. "После праздника"). Благородные, но безымянные черкесы старинного романтизма бледнеют перед менее благородными, но зато живыми туземцами у П., вроде татарина Агбара или героического разбойника Тамур-Гассана.

Восточные женщины у Пушкина и Лермонтова бесцветны и говорят мертвым литературным языком; у П. их речи дышат живой художественною правдой: Он у каменной башни стоял под стеной И я помню: на нем был кафтан дорогой и мелькала под красным сукном Голубая рубашка на нем... ........................................ Золотая граната растет под стеной;

Всех плодов не достать никакою рукой; Всех красивых мужчин для чего Стала б я привораживать!.. ........................................ Разлучили, сгубили нас горы, холмы Эриванские! Вечно холодной зимы Вечным снегом покрыты оне!.. ................................Обо мне В той стране, милый мой, не забудешь ли ты? Хотя к кавказской жизни относится и личное признание поэта: "Ты, с которой так много страдания терпеливой я прожил душой" и т. д., но как итог молодости он вынес бодрое и ясное чувство духовной свободы: Душу к битвам житейским готовую Я за снежный несу перевал... .............................................. Все, что было обманом, изменою Что лежало на мне, словно цепь, — Все исчезло из памяти — с пеною Горных рек, выбегающих в степь. Это чувство задушевного примирения, отнимающего у "житейских битв" их острый и мрачный характер, осталось у П. на всю жизнь и составляет преобладающий тон его поэзии.

Очень чувствительный к отрицательной стороне жизни, он не сделался, однако, пессимистом.

В самые тяжелые минуты личной и общей скорби для него не закрывались "щели из мрака к свету", и хотя через них иногда виделось "так мало, мало лучей любви над бездной зла", но эти лучи никогда для него не погасали и, отнимая злобность у его сатиры, позволили ему создать оригинальнейшее его произведение "Кузнечик-музыкант". Чтобы ярче представить сущность жизни, поэты иногда продолжают ее линии в ту или в другую сторону.

Так, Дант вымотал все человеческое зло в девяти грандиозных кругах своего ада; П., наоборот, стянул и сжал обычное содержание человеческого существования в тесный мирок насекомых.

Данту пришлось над мраком своего ада воздвигнуть еще два огромные мира — очищающего огня и торжествующего света; П. мог вместить очищающий и просветляющий моменты в тот же уголок поля и парка. Пустое существование, в котором все действительное мелко, а все высокое есть иллюзия, — мир человекообразных насекомых или насекомообразных людей — преобразуется и просветляется силою чистой любви и бескорыстной скорби.

Этот смысл сосредоточен в заключительной сцене (похороны бабочки), производящей, несмотря на микроскопическую канву всего рассказа, то очищающее душу впечатление, которое Аристотель считал назначением трагедии.

К лучшим произведениям П. относится "Кассандра" (за исключением двух лишних пояснительных строф — IV и V, ослабляющих впечатление).

В больших поэмах П. из современной жизни (человечьей и собачьей), вообще говоря, внутреннее значение не соответствует объему.

Отдельные места и здесь превосходны, напр. описание южной ночи (в поэме "Мими"), в особенности звуковое впечатление моря: И на отмели песчаны Точно сыплет жемчугами Перекатными; и мнится Кто-то ходит и боится Разрыдаться, только точит Слезы, в чью-то дверь стучится, То, шурша, назад волочит По песку свой шлейф, то снова Возвращается туда же... В позднейших произведениях П. явственно звучит религиозный мотив, если не как положительная уверенность, то как стремление и готовность к вере: "Блажен, кому дано два слуха — кто и церковный слышит звон, и слышит вещий голос Духа". Последнее собрание стихотворений П. достойно заканчивается правдивым поэтическим рассказом "Мечтатель", смысл которого в том, что поэтическая мечта рано умершего героя оказывается чем-то очень реальным.

Независимо от стремления к положительной религии П. в своих последних произведениях заглядывает в самые коренные вопросы бытия. Так, его поэтическому сознанию становится ясною тайна времени — та истина, что время не есть создание нового по существу содержания, а только перестановка в разные положения одного и того же существенного смысла жизни, который сам по себе есть вечность (стих. "Аллегория", яснее — в стихотв. "То в темную бездну, то в светлую бездну" и всего яснее и живее — в стихотв. "Детство нежное, пугливое"). Кроме больших и малых стихотворений, П. написал несколько обширных романов в прозе: "Признания Сергея Чалыгина" (СПб., 1888), "Крутые горки" (СПб., 1888), "Дешевый город" (СПб., 1888), "Нечаянно" (М., 1844). Его юморист. поэма "Собаки" изд. в 1892 г. (СПб.). Сборники стихотв.

П. "Гаммы" (1844), "Стихотв. 1845 г." (1846), "Сазандар" (1849), "Несколько стихотворений" (1851), "Стихотворения" (1855, "Оттиски" (1860), "Кузнечик-музыкант" (1863), "Разлад" (1866), "Снопы", (1871), "Озими" (1876), "На закате (1881) "Стихотворения 1841—85 г." (1885). "Вечерний звон" (1890). Полное собр. стихотворений П. изд. в 1896 г. в 5 т. Собрание сочинений изд. в 1860 г. в 3 т., в 1886 г. — в 10 т. Ср. о П. Белинский, "Сочин." (т. X); Добролюбов (т. III); Эдельсон, в "Библиотеке для чтения" (1864, № 6); Арсеньев, "Критические этюды" (т. II); Страхов, в "Заре" (1871, № 9); Кельсиев, во "Всемирном труде" (1868, № 9); "Историческом вестнике" (1887, № 5); Вл. Соловьев, в "Ниве" (1896, № 2 и 6); Я. П. Полонский, "Рецензент Отечественных Записок и ответ ему" (СПб., 1871, брошюрка);

Евг. Гаршин, "Поэзия Я. П. Полонского" (СПб., 1887); Перцов, "Философские течения в русской поэзии". Вл. Соловьев. {Брокгауз} Полонский, Яков Петрович (дополнение к статье) — поэт; умер 18 октября 1898 г. {Брокгауз} Полонский, Яков Петрович [1820—1898] — поэт. Род. в Рязани, в семье чиновника.

Учился в Рязанской гимназии, позже в Московском ун-те на юридическом факультете.

Одно время сильно нуждался, зарабатывал на хлеб грошовыми уроками.

В 1844 окончил университет и выпустил первую книгу стихов ("Гаммы"), сочувственно встреченную "Отечественными записками". Потом служил в Одессе, в Закавказье (редактировал "Закавказский вестник"). В 1857 уехал за границу.

В 1858 Полонский вернулся в Петербург.

С 1859—1860 редактировал "Русское слово", позже работал цензором.

Для П. характерны большая плодовитость и разнообразие жанров — от эпической поэмы до газетного сатирического фельетона.

Особенно популярны были в свое время лирические стихотворения П. (многие переложены на музыку) и легкая грациозная поэма-шутка "Кузнечик-музыкант". П. продолжал традиции буржуазно-дворянского либерального западничества 40-х гг., и было бы ошибочным стирать грань между творчеством П., как это иногда делают, и творчеством таких дворянских поэтов, как Майков и Фет. Стремление к "чистому искусству", характерное для этих поэтов, отнюдь не чуждо и П. Но в то время как для Фета и Майкова это стремление было основным в их творчестве, для Полонского оно явилось лишь одной из сторон его лирики.

Творчество П. было различным на разных этапах.

В пору "реформ" П. пел дифирамбы правительству и выступил против польского восстания с пасквильной пьесой "Разлад", где смыкался с лагерем Каткова.

Реакционный курс после 1866 толкал влево идеолога либеральных земцев.

П. этого периода не чужд заигрыванию с революционерами, выхолащивая однако из их образов боевые, действенные черты, возводя на пьедестал их жертвенность ("Что мне она"). В противовес усадебным поэтам, возводившим в перл создания крепостнический "рай", П. задыхался в тесных рамках этого "рая" и рвался из него в "жизнь, подымающую вой". П. 60-х гг. — это певец "возмущенной стихии", "пораженной свободы" (см. стихи в альбом К. Ш.), пламенный бард "царства науки", которая "миру, как вечное солнце, сияет". Он славит строителя Вавилонской башни Немврода как борца за прогресс, за обуздание темной стихии, за подчинение ее разумной воле человека.

В противовес официозной концепции в своей исторической поэзии 60—70-х гг. П. обличал мрачное кровавое прошлое дореформенной Руси. Парадной героике "северной Пальмиры", "боевой музыке" петровских баталий он противопоставлял реальную картину загубленных мужицких жизней ("Миазм"). В стихах "Хандра и сон Ломоносова" он показал трагическую фигуру одиночки-просветителя, фигуру, не имеющую ничего общего с трафаретным образом напудренного академика, сподвижника царей, канонизованного официальной легендой.

П. приветствовал Шиллера, чествуя в юбилее вольнолюбивого германского поэта столетие пробудившейся гуманистической мысли третьего сословия.

Он окружил ореолом французскую революцию 1789 ("Шиньон"), но гильотина., якобинская диктатура, кровавые плебейские "эксцессы", разумеется, внушали ему отвращение и ужас ("У сатаны"). Теневые стороны капитализма не ускользали от П., но его обличения капитализма не разрушали его основы.

В творчестве П. мы находим яркий показ городской нищеты, петербургских кошмаров — мотивы, аналогичные Некрасову.

Но сочувствуя страданиям бедноты, он в то же время испытывал перед ней панический страх — в дырявых лохмотьях, в мраке городских трущоб он видел угрозу своему комфорту ("Опасение"). В 80—90-х гг., как и в эпоху "реформ", Полонский снова правеет, совершенно отойдя от оппозиции.

Мистицизм, поповщина, уход в сверхъестественное, мрачная ипохондрия становятся преобладающими в его творчестве.

Значительное место на всех этапах творчества Полонского занимает любовная лирика, отличающаяся мягкими, интимными тонами и семейным характером.

В этих своих произведениях, как и во всем творчестве, Полонский близок к Тургеневу.

Неустойчивость мировоззрения П. предопределила и эклектизм формальной стороны его творчества.

П. колеблется между изысканным эстетизмом крепостника Фета и демократическим реализмом Некрасова.

В поэме "Кузнечик-музыкант" П. использовал изящную салонную лексику для взрывания ее же изнутри путем реалистического снижения традиционных салонных образов ("навозный жук" рядом с "сильфидой"). То же разрушение усадебных канонов и в стихотворении "Влюбленный месяц". Язык П. — сплошь и рядом язык клиники, лаборатории, а не традиционный "язык богов". Зачастую у П. бытует разговорная речь городского обывателя, газетный жаргон, — отсюда обильные прозаизмы, как напр. тривиальное словцо "идиоты" в самом поэтическом месте ("У сатаны"). Но вопреки этим реалистическим тенденциям сам П. неоднократно тяготел к усадебному романсу, к дворянским традициям "чистого искусства". Здесь можно указать на любовную лирику Полонского или напр. поэму "Келиот", трактующую абстрактные общечеловеческие проблемы в отрыве от наболевших "вопросов" 70-х гг. и потому отвергнутую радикальными "Отечественными записками" в лице Некрасова.

Стремление к эклектической "независимости", к примиряющей половинчатости в высшей степени характерно для художественного метода П. Отношение к П. идеологов революционной демократии определяется той позицией золотой середины, к-рую занимал Полонский как в своих политико-философских взглядах, так и формальной стороной своего творчества.

Отношение этих кругов четко выразил Добролюбов: "Самые дикие, бесчеловечные отношения вызывают на его губы только грустную улыбку, а не проклятья, исторгают из глаз его слезу, но не зажигают их огнем негодования.

Вот отчего... стихи Полонского проходят так часто незамеченными... нам теперь нужна энергия и страсть — мы и без того слишком грустны и незлобивы". Библиография: I. Полное собр. сочин., в 10 тт., изд. Ж. А. Полонской, СПб, 1885—1886; Полное собрание стихотворений, изд. А. Ф. Маркса, СПб, 1896. ІІ: Добpолюбов Н. А., Стихотворения Я. П. Полонского, Кузнечик-музыкант Я. Полонского, Рассказы Я. Полонского, "Современник", 1859, кн. VII (перепеч. в "Полном собр. сочин." Добролюбова, т. II, [М. — Л.], 1935); [Салтыков], "Отечественные записки", 1869, № 9, и 1871, № 2; Покровский В., Полонский, Сборник историко-литературных статей, М., 1906. III. Владиславлев И. В., Русские писатели, Гиз, Л., 1924; Пиксанов Н. К., Два века русской литературы, изд. 2, М., 1924, стр. 185—187. А. Грушкин. {Лит. энц.}